がん治療中のツラい副作用…漢方薬で上手にコントロール

いまや二人に一人ががんになるといわれる時代。これまで「不治の病」というイメージが強かったがんですが、医学の進歩によって、少しずつ「治る病気」へと変わってきています。実際、がんと診断された後に、無事に治療を終え、社会復帰を果たしている人がたくさんいます。

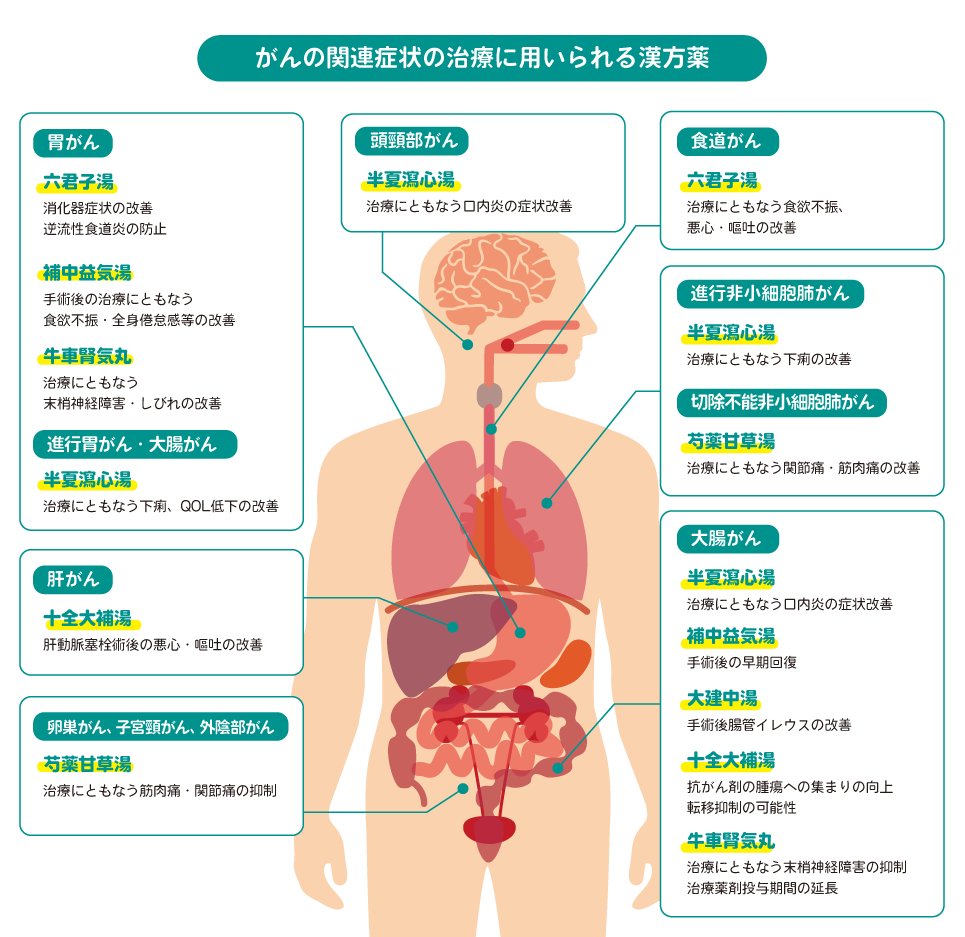

今回は、がん治療中のツラい症状の改善に使われる漢方薬についてご紹介します。

がん治療の苦痛を取り除く緩和ケア

がんの薬物治療で用いられる抗がん剤は、その副作用に多くの患者さんが悩まされています。がんの治療は「痛くて苦しいもの」「辛いのが当たり前」と、長い間考えられてきました。抗がん剤は、がん細胞を死滅させることでがんを治そうとするものですが、がん細胞だけでなく正常な細胞まで殺してしまうためにさまざまな副作用を引き起こします。最近はこうした殺細胞性の薬とは異なる分子標的薬と呼ばれる新たながん治療薬も登場し始め、既存の抗がん剤も含めた併用療法で延命効果があることもわかってきました。しかし、副作用の問題は完全に解決されたわけではありません。むしろ副作用は多様化し、そのコントロールが治療の継続や延命効果にも大きな影響を与えるということがわかっています。

こうした中、がんによる苦痛や、がんの治療にともなって起こるさまざまな苦痛への対処も、患者さんにとってがんの治療と同じくらい重要であると世界的に考えられるようになってきました。このがんの苦痛を取り除く治療は「がん緩和ケア」と呼ばれています。緩和ケアは、命にかかわる病気に関して、病気そのものの治療ではなく、治療に関連する様々な症状や、その病気にかかったことによる患者さんの個人的、あるいは社会的な悩みを改善し、生活の質(QOL)を向上させることを目的とした医療行為です。がん専門医療機関では従来からこのような取り組みが緩和ケアチームの専門スタッフにより行われており、そのほかの病院でも、都道府県の認可によって緩和ケアユニットと呼ばれる専門病棟の設置が認められています。このがん緩和ケアにおいて、漢方薬が有効であった事例が数多く報告され、近年、漢方薬を処方する医師が多くなってきました。

がん緩和ケアとしての漢方薬治療

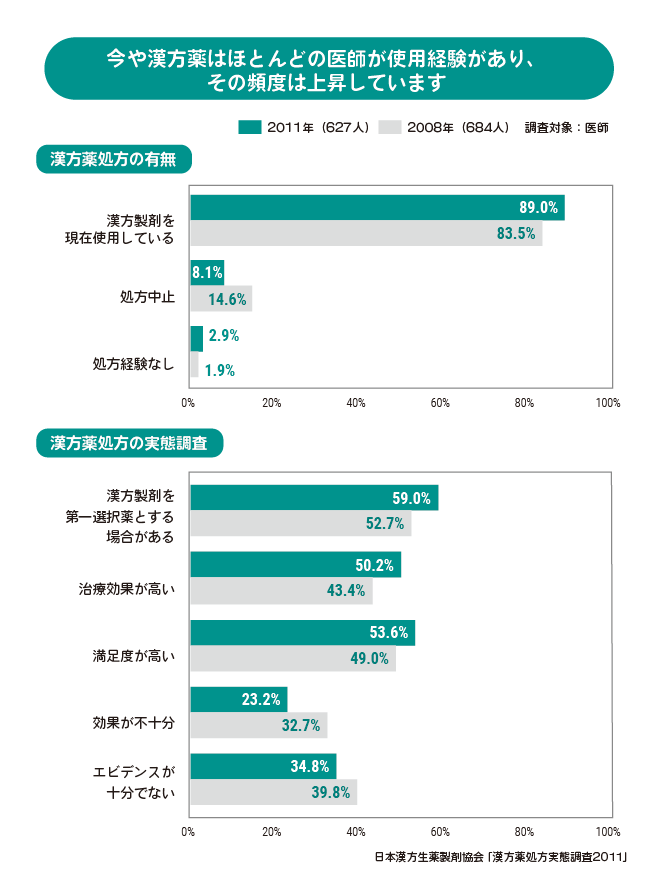

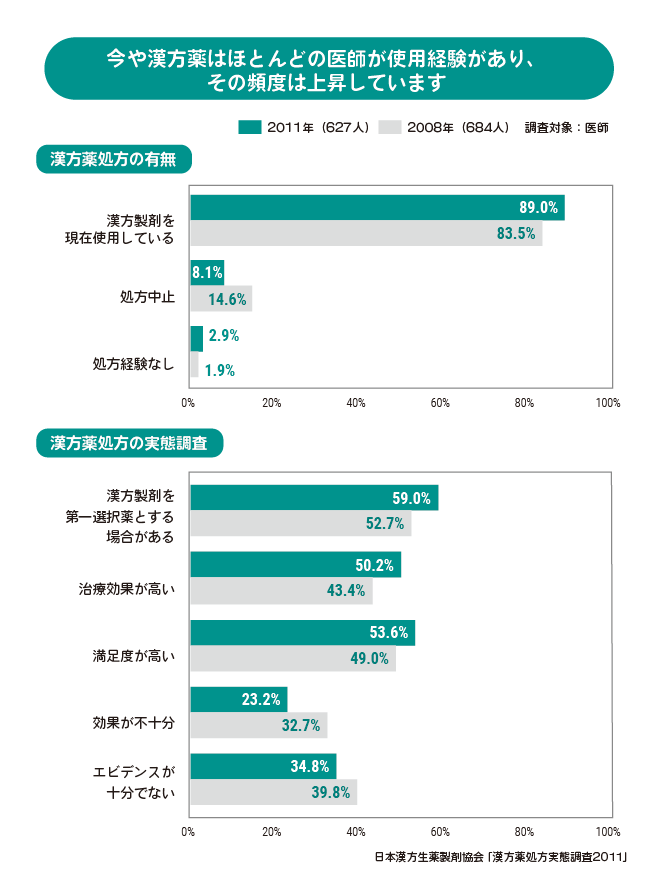

日本漢方生薬製剤協会が医師を対象に行った「漢方薬処方実態調査2011」1)では、漢方薬処方の有無について「現在使用している」との回答は89.0%に上り、2008年の同調査の83.5%に比べ5.5%上昇していました。さらに「漢方薬を第一選択とする場合がある」と回答した医師は59.0%、「治療効果が高い」が50.2%、「満足度が高い」が53.6%という結果になりました。

上園保仁先生(国立がん研究センター研究所 がん患者病態生理研究分野)らが緩和ケア専門スタッフを有する医療機関の医師に行ったアンケート2)では、311人(56.7%)から有効回答を得られ、そのうち64.3%の医師が「がん関連症状の改善を目的に漢方薬を使用している」と回答しました。

漢方薬を使用する理由としては、「関連症状の治療選択肢としてメリットが大きい」が最も多く72%、「他の治療法が有効でない」64.5%、「他の適切な治療が行えない」63.5%で、「患者の要望」は最も少ない23%でした。このことから、多くの医師ががんの関連症状の治療に漢方薬が有効であると認識していることがわかりました。

漢方薬を使用する症状として最も回答が多かったのが、「しびれ/感覚鈍麻」49.5%(99人)で、次いで「便秘」が38.0%(76人)、「食欲不振/体重減少」36%(72人)、「筋けいれん」35.5%(71人)、「倦怠感/疲労」32.0%(64人)でした。これらの症状はいずれも抗がん剤の使用に伴って起こることが知られている代表的な副作用です。

実際に使用されている漢方薬については、最も多かったのが「大建中湯(だいけんちゅうとう)」70.0%(140人)、次いで「牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)」50.0%(100人)、「六君子湯(りっくんしとう)」48.5%(97人)、「芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)」48.0%(96人)、「補中益気湯(ほちゅうえっきとう)」45.0%(90人)でした。

これらの漢方薬の中でも特に医師が有効性を実感している症状と漢方薬の組み合わせは、以下の通りでした。「化学療法の副作用の下痢:半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)」53.4%、「疲労感:補中益気湯」56.3%、「疲労感:十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)」56.8%、「化学療法の副作用の食欲不振:六君子湯」 50.0%、「せん妄:抑肝散(よくかんさん)」63.3%、「足のけいれん:芍薬甘草湯」82.3%、「腸のイレウス:大建中湯」78.9%、「モルヒネ投与による便秘および腹痛:大建中湯」53.9%。

そのほかにも、最近では、外科手術後の腹水やリンパ浮腫などに五苓散(ごれいさん)が、がんによる不安などの解消に加味帰脾湯(かみきひとう)や抑肝散などが用いられるようになってきています。

また、漢方薬を処方する動機については、80%を超える医師が、「化学療法に対する副作用の緩和」「終末期におけるQOL低下の緩和」と回答しました。一方、漢方薬の問題点としては、60.7%(173人)の医師が「用量や服用剤形の改良の必要性」を指摘し、38.2%(109人)が「有効性に対する科学的根拠がまだ十分ではない」と回答しました。

現在も、様々な臨床研究によって漢方薬の有効性の証明や作用機序の解明が進んでいます。今後、漢方薬はがん緩和ケアの分野で、がん患者さんのさまざまな苦痛を取り除くための手助けとして、より幅広く使われていくだろうと考えられます。

総監修 北島 政樹「Kampo Science Visual Review 漢方の科学化」(2017)より改変

| 症状 | 適する漢方薬処方 | |

|---|---|---|

| 外科手術後 | 腸管イレウス | 大建中湯 |

| 腹水、浮腫 | 五苓散、柴苓湯 | |

| 化学療法および 放射線治療における 副作用軽減 | だるさ、疲れ | 十全大補湯、補中益気湯、人参養栄湯 |

| 痛み、しびれ | 牛車腎気丸、八味地黄丸 | |

| 食思不振、嘔気、嘔吐 | 六君子湯 | |

| 便秘 | 大建中湯 | |

| 口内炎 | 半夏瀉心湯 | |

| 下痢 | 五苓散、半夏瀉心湯 |

上園先生 ご提供

- 参考

国立がん研究センター研究所 がん患者病態生理研究分野 分野長

1991年 米国カリフォルニア工科大学生物学部門 ポスドクとして留学

1994年 産業医科大学薬理学講座 講師

2004年 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科・内臓薬理学講座 准教授

2009年 国立研究開発法人国立がん研究センター研究所

がん患者病態生理研究分野 分野長